李媽兜及陳淑端等人落網之後,情治單位根據供述按圖索驥,短短兩天循線查獲的成果便高達五十三人,同時起獲捷克式機槍兩挺、卡賓槍一枝、一四年式手槍兩把、子彈千餘發等武裝物品。

在李媽兜的自白書裡,他自我剖析其「自新」的心路歷程:遭逮捕後的他,默默地在牢房中以及在偵訊室裡仔細觀察四周環境,他看到保安局司令部官兵的生活狀態,上下謹守各工作崗位,言談中並無官僚架子,這般景象與他自從二二八事件發生以來對於國民黨政府的不良印象,兩者之間截然不同。然而這樣子的自白究竟有多少程度符合其真實心境,只有自白者本人心裡知道。但從事後觀點來看,李媽兜看到的保安局司令部官兵恐怕並非該單位的全貌,因為實際上絕大多數的人員在當時,其實正帶著他提供的情資傾巢而出,在外頭掃蕩殘餘勢力。

若要細究李媽兜為何決定「自白」及「自新」,其心境脈絡大約不出兩項。首先,當他想起同樣遭受到監禁命運的陳淑端,對於離別及死亡的恐懼便油然而生,渴望再度獲得自由。其次,蔡孝乾的轉變,也讓李媽兜感到不值得為了組織犧牲生命。

讓蔡孝乾轉變的關鍵人物是國民黨的特務頭子谷正文。非常瞭解人性以及如何收買人心的谷正文,看穿了蔡孝乾的弱點,包括自負、重視物質生活以及愛好女色,投其所好之後便成功策反。蔡孝乾在「自新」之後得以將功贖罪,雖然是「共產黨的叛徒」,但同時也成為「受國民黨政府保護下面生活著的一個」,於是每當靜謐的看守所出現蔡孝乾的聲音,被囚禁者的咒罵聲便從各處湧現,大吼「你別再害人了」、「你一吃好的,就又要死人了」。

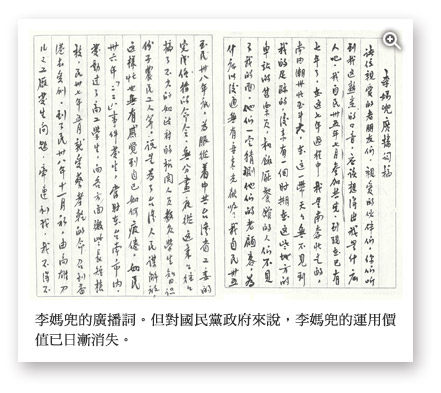

想到這些,李媽兜就不願成為共產黨的犧牲品,便將其所領導的組織關係全盤供出。拿到關鍵情資的保安司令部,則比照蔡孝乾的自新模式辦理,令李媽兜草擬廣播詞。然而,當廣播詞稿送至國民黨中央改造委員會審閱之後,第六組主任唐縱對於詞稿並不滿意。

唐縱是蔣介石的親信,黃埔軍校畢業後擔任蔣介石的隨從以及蔣介石私人政治組織「復興社」的副書記;與情治系統淵源極深的他,曾在特務頭子戴笠手下工作,大陸時期曾出任全國警察總監及軍統局副局長。中央改造委員會於一九五○年八月五日成立,它取代「中央執行委員會」和「中央監察委員會」而成為國民黨的最高權力機構;除了「清除黨內腐化分子和投機分子」的任務之外,改造委員會的第二項任務,則是加強黨對社會的滲透和控制,監督全國的政府、軍隊以及民間社團。改造委員會第六組職司「敵後情報研析及反制」。

唐縱審閱後認為,李媽兜所擬之詞稿內容不夠深入,甚至花了不少篇幅談自己革命心境、組織困境以及逃亡過程,為了擴大對臺共心理影響的考量,要求李媽兜列舉具體事實,例如如何被騙入共匪組織、經過如何有何慘痛之教訓、共匪內部黑暗醜陋之真相、目前之覺悟,以及對於政府及國民黨之認同等等。

一旦依照要求改寫,那麼便是背棄了自己多年來努力的目標,但是為了嶄新的生活,李媽兜還是寫了:

「諸位親愛的老朋友們,親愛的伙伴們,你們聽到我這熟悉的口音,應該想得出我是什麼人吧。」

「萬一當時跳海成功,不僅是冤枉了我的一生,而且我幾年來為中共犧牲的行為到底是對或不對也無法向大家說明了。」

「我自被捕到現在只有三個半月,可是由這見感所得的,勝過去讀幾年書,和作幾十年事。過去常常聽到中共上層說,國民黨政府對於人民通是騙,對付共黨員怎樣用三虐,就是說『虐打』、『虐刑』、『虐殺』……」

「可是我自被捕在臺南市警察局二天後,就來到保安司令部一直到現在,這裡面的人員和官兵通是和藹禮貌,和我們有直接關係的人員,盡是用安慰和勸勉,關心我們的寒暑起居及食物,日常用品給你充足,食住和大小官兵人員通是一樣。」

「幾天前端午前召集我們許多自新人和這裡官兵一起會餐,言歡說笑,這是不就過去民國三十九年和四十年在報紙上所刊登了的寬大政策在這裡實現了嗎?政府對人民哪有欺騙、對共黨員哪有三虐呢。」

「在過程看到許多大小官兵個個都是刻苦耐勞、守法重紀、精誠合作、機敏活潑、蓬勃新生,和我以前所思想的又多不同樣了,因而引起我興趣起來,把過去疏忽了的三民主義三翻五覆讀了又想、想了又讀,讀到現在確實明白了三民主義的最終目的」

「馬克斯的社會科學把人類當物質看待和處理,這一點和孫總理的遺教裡三民主義以『仁愛』為救國救民的基礎,把『人類』為無上的玉寶這一點是根本不同的。中共把人民與人民互相鬥爭,把黨員與黨員把幹部與幹部互相鬥爭,不鬥又不行每鬥就要鬥到徹底,不是你死就是我倒的地步,可是國民政府教人民,教機關人員個個要和平,要互親互愛……」

「中共的殺戮過於秦始皇時代,國民政府的寬大不減於周文武王時代……過去的錯誤,自今天起完全掃滅,徹底改變。不做中共的犧牲品,是正確的,親愛的老朋友們,親愛的老伙伴們,大家聽我說的話,瞭解了嗎?如果瞭解,緊快出來,逃亡潛伏無有意義。俗語說得好,『仙人打鼓有時會錯』。孔子說『過則改之非過也』。況且國民政府最瞭解我們,大家不要執迷,緊快自動出來自首的話,馬上便可得到自由,緊快來歸罷,我們以自由自在的身體,呼吸自由的空氣,參加反共抗俄的大事業,我們的前途是光明的。」

*

除了配合要求改寫廣播詞之外,對於保安司令部而言,李媽兜和盤托出之後,當局破獲二十六個支部及潛匿各地的殘餘匪諜分子,共計先後捕獲支部書記以下共產黨徒共五十八人。如此成果,讓保安司令部於七月中以安備字第一○六七號函擬請上級考量李媽兜自被捕以來頗能悔過自新、坦白直陳,表現良好,請求酌予優待以加強控制運用,以擴大對匪政治影響,顯示政府對能坦白之匪諜寬容大度。該函並於七月下旬獲得參謀總長周至柔的允准。

除了配合要求改寫廣播詞之外,對於保安司令部而言,李媽兜和盤托出之後,當局破獲二十六個支部及潛匿各地的殘餘匪諜分子,共計先後捕獲支部書記以下共產黨徒共五十八人。如此成果,讓保安司令部於七月中以安備字第一○六七號函擬請上級考量李媽兜自被捕以來頗能悔過自新、坦白直陳,表現良好,請求酌予優待以加強控制運用,以擴大對匪政治影響,顯示政府對能坦白之匪諜寬容大度。該函並於七月下旬獲得參謀總長周至柔的允准。

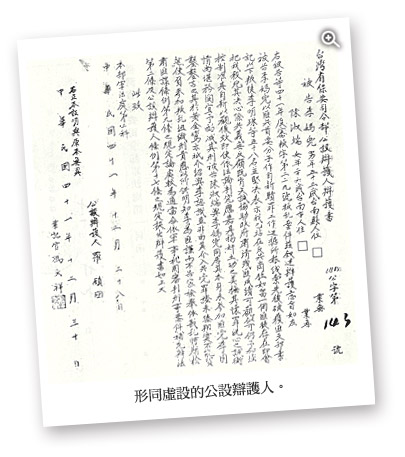

然而,到了八月下旬,所有安排急轉直下。由於李媽兜被捕之時,已是反抗勢力強弩之末,而其被捕後又極為配合,以致往後有賴其協助破獲者實已不多,利用價值極少,與蔡孝乾等人之情況不可同日而語。保安司令部因此於八月二十日同時函覆國民黨中央改造委員會第六組以及參謀總長周至柔,認為李媽兜及陳淑端「已無價值」「已無運用可言」,為求因應「反共抗俄」之政策起見,擬請依法處理,交付軍法審判。

至於廣播詞發表與否,對於當局而言一點也不重要。

九月二日,參謀總長周至柔函覆保安司令部:「希即將李匪媽兜及其姘婦陳淑端二名交付軍法從嚴治罪。」十二月二十日,李媽兜被依「二條一」之罪起訴。十二月二十九日開庭審理時,雖然有公設辯護人,但其辯護意旨空洞,大意與當初保安司令部擬請准予自新的函文並無出入,只不過是一個用以彰顯國民政府對待共產黨人寬厚的儀式行為而已。

在當時,判決定讞後並不會直接將判決書送交至當事人手上。審理階段結束後一直到官方最終判決出爐的這段時日,是政治犯最空虛、最痛苦、最漫長的無盡等待。一九五三年二月二日保安司令部將判決隨同案卷函送國防部參謀總長周至柔請核;三月五日,國防部將本案已轉呈核示一事向保安司令部照會;五月十八日,國防部函知保安司令部,李媽兜等叛亂一案罪刑經簽奉總統已核定;五月二十二日,彭孟緝上將親自核閱並會總政治部;七月十七日,保安司令部發布李媽兜等執行槍決公告。

在當時,判決定讞後並不會直接將判決書送交至當事人手上。審理階段結束後一直到官方最終判決出爐的這段時日,是政治犯最空虛、最痛苦、最漫長的無盡等待。一九五三年二月二日保安司令部將判決隨同案卷函送國防部參謀總長周至柔請核;三月五日,國防部將本案已轉呈核示一事向保安司令部照會;五月十八日,國防部函知保安司令部,李媽兜等叛亂一案罪刑經簽奉總統已核定;五月二十二日,彭孟緝上將親自核閱並會總政治部;七月十七日,保安司令部發布李媽兜等執行槍決公告。

一九五三年七月十八日清晨,在牢房中被吩咐可撰寫遺書才得知大勢已去,李媽兜給鄭秋香寫了一封信。

鄭秋香收知

我和你同居幾年了,生了二個子女希你思李家的香烟盡量思辦法幫助他長大。這是我在這以最後的拜託,你的其他你的自由,我不敢再對你說什麼呢。金順如將來有辦法養育他或其他我的親戚關係有辦法你也要放手給他培養罷。其他無言可說了。

在臺北軍法處。李媽兜執筆 七、十八早

轉交 臺南縣大內鄉曲溪村 李金順收送

這封信,同時也是寫給保安司令部看的,卑微的懇求,希冀當局切勿波及姪兒、妻子以及兩個孩子。

讓李媽兜更擔憂、更掛念的,當然還有陳淑端。他曾向她說,未來婚姻是自由的,革命完成後就要結婚。但這已經是不可能完成的想望。

陳淑端收知

親愛的淑端妹妹,我的問題今天解決了。受我拖類(累)吃虧了一年五個月,你若得到自由的時候,對飛洋(按:可能指李媽兜的化名飛鴻)的事請不忘記罷,未(來)自由的時候定要規規矩矩。你應該快自由的才對,照我想,你沒有什麼其他關係了,不久定得快自由。希你身體自重,其他無有別言,不要傷心,我自己做事自己當就是了。完。祝你健康。

在軍法處 李媽兜執筆 七、十八日早 寄給 軍法局看守所 陳淑端收

將最後一封遺書折好之後,李媽兜安靜地等待獄方將他押送至法庭聽判。或許是已經對這世界的懸念寄託在遺書裡頭,當監獄管理人員進入牢房時,他表現地相當平靜,沒有抵抗掙扎。

關押政治犯的牢房,平時的周遭環境是極度沉默無聲的。但當李媽兜在某一個走廊轉角見到陳淑端的那一瞬間,原本沉澱的內心一定湧現了無數問題與情緒,也許驚訝在臨死前還能見到陳淑端最後一面,也可能不解陳淑端為何也被押出牢房,詫異陳淑端是否也即將面對司法判決,或者自問已將所有責任攬在身上,又或者好奇陳淑端是否已讀了那封信,卻不知一切應該從何向陳淑端說起。

但這時說什麼又能如何?任何言語只怕會讓當前的沉默隨之崩潰。或許,李媽兜也只能隨著作響的鎖鏈聲及緩行的步伐在心裡暗暗祈禱,希望年紀只有他一半的陳淑端獲判的只是有期徒刑,忍耐個幾年出獄後仍能獲得自由,重新過生活。

「李媽兜、陳淑端意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行,各處死刑,各褫奪公權終身,全部財產除各酌留其家屬必須生活費外,均沒收之。」

審判官唸完判決主文後,得知兩人皆難逃槍決命運。

「你們能明白了嗎?」審判官當面詢問兩人。

「能明白了。」已習慣囚禁生活的兩人反射性地異口同聲回答。

上午六時,李媽兜、陳淑端二人一起被送至臺北川端橋南端的刑場。槍決執行之後,屍體被運至臺北市當時唯一的殯儀館「極樂殯儀館」保存,兩日後由各自家屬向保安司令部軍法處提出領屍申請書獲准後領回。至於在那前往刑場的最後一段路途上,兩人之間是否還有談話、又說了些什麼,只有他們自己知道。

一九九一年四月三十日,總統華總(一)義字第二一一八號令終止動員戡亂,幾年之後,立法院於一九九九年六月十七日制訂《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》,規定戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件之受裁判者,於解嚴後不能獲得補償或救濟者,得依本法申請補償。

二○○○年,李媽兜與鄭秋香的後人依據補償條例申請補償,卻因同條例第八條第一項第二款規定,若有「依現行法律或證據法則審查,經認定觸犯內亂罪、外患罪確有實據者」之情形,得免予補償,而遭「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」決定不予補償。基金會不予補償之理由在於,李媽兜承認組織共產黨地下支部,甚至有意藉此組織發動武裝行動,構成「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行確有實據」之情形。

然而,從法律論理層面來看,基金會所適用的實體法規是惡名昭彰的舊刑法第一百條,此規定無論是構成要件或是法律效果,均有牴觸自由民主憲政秩序之基本價值的疑慮,倘若以此做為可否領取補償之判斷基礎,那麼根本就是對於白色恐怖當事者及其家屬的第二次傷害。

本案與典型的「冤案」、「錯案」或「假案」不同,李媽兜不折不扣是一名推翻中華民國的從事者,說是「國家的敵人」並不冤枉,然而其本人及周遭親朋好友也確確實實因此而遭到白色恐怖的手段對待。如果轉型正義的對象並不容納企圖推翻政府的共產黨員,那麼這樣的轉型正義所追求的,是否仍是一個開放且寬容的自由民主國家?李媽兜案在憲法上的討論意義,正是在於其踩踏到轉型正義的根本之處。

呂方上等,〈方陳淑貞女士訪問紀錄〉,《戒嚴時期臺北地區政治案件口述歷史 第一輯》(臺北:中研院近史所,一九九九),頁一八五至一八九。

李禎祥,〈南臺灣左派大將 李媽兜神出鬼沒〉上,《新臺灣新聞周刊》第六四四期,二○○八年七月二十四日。

李禎祥,〈南臺灣左派大將 李媽兜神出鬼沒〉下,《新臺灣新聞周刊》第六四五期,二○○八年七月三十一日。

林傳凱,〈胎死的秘密革命家組織: 重讀 1940s-50s「省工委」發展中的四項保密機制〉,二○ 一一年臺灣社會學會年會,二○一一年十二月十一日。

陳翠蓮,《百年追求:臺灣民主運動的故事》 卷一 自治的夢想(新北市:衛城,二○一三)。

臺灣民間真相與和解促進會遺書工作小組,〈白色恐怖年代的審訊過程 〉,《無法送達的遺書》(新北市:衛城,二○一五),頁三三三至三四○。

臺灣民間真相與和解促進會遺書工作小組,〈兩代抗爭者〉,《無法送達的遺書》(新北市:衛城,二○一五),頁一七至二六。

歐素瑛編,《戰後臺灣政治案件──李媽兜案史料彙編》(臺北:國史館,二○○八)。

歐素瑛,〈從二二八到白色恐怖 ── 以李媽兜案為例〉,《臺灣史研究》第十五卷第二期,二○○八年六月,頁一三五至一七二。